導入文

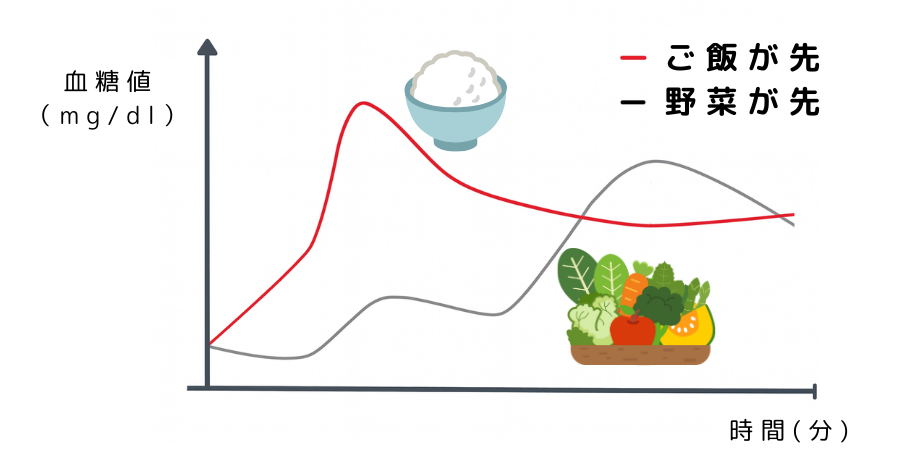

糖尿病患者への栄養指導において、近年注目されているのが「食べる順番(食べ順)」です。野菜やたんぱく質を先に摂ることで血糖値の上昇を抑えられることが、多くの研究やガイドラインで報告されています。

本記事では、管理栄養士が現場で使える“食べ順アプローチ”について、最新エビデンスを整理します。「糖尿病 食事指導」に取り入れやすい具体例や注意点もまとめましたので、栄養士 向けに日々の指導に役立てていただければと思います。

1. 食べ順アプローチとは?

「食べ順アプローチ」とは、食事の摂取順序を工夫することで血糖値の上昇を緩やかにし、糖代謝を改善する方法です。

ベジファースト(野菜から食べる)

- 野菜などの食物繊維を先に摂る

- 食物繊維が胃での内容物を遅らせ、糖質の吸収スピードを抑制

- 血糖値の急上昇を防ぎ、脂肪蓄積を抑える効果

研究でも「野菜→炭水化物」の順番で食べると血糖上昇が有意に抑えられることが確認されています。

プロテインファースト(たんぱく質から食べる)

- たんぱく質を先に摂るとインクレチン(GLP-1など)が分泌

- インスリン分泌促進+胃排出遅延により血糖上昇を抑制

- 例:**Diabetes Care(2015, 38: e98–e99)**で糖尿病患者に「野菜+たんぱく質→炭水化物」の順で食べさせた結果、血糖上昇が有意に抑えられた報告あり

このように「ベジファースト+プロテインファースト」を組み合わせることで、より強い血糖コントロール効果が期待できます。

2. プロテインファーストの注意点

たんぱく質を先に食べることは効果的ですが、注意すべきポイントもあります。

⚠️ 食べ過ぎはNG

- 余分なカロリーは脂肪に蓄積される

- 「おかずから食べる=量も増えて良い」ではない

⚠️ 脂質の多いタンパク質は逆効果

- 牛バラ肉、豚バラ肉、ベーコン、ウインナー

- 油漬けツナ缶、油漬けサバ缶

- クリームチーズ、プロセスチーズ

これらは血糖値を抑えても脂質由来のエネルギー過多となり、体重増加を招きやすくなります。

💡 おすすめ食品例

- 鶏むね肉・ささみ(皮なし)

- 赤身魚(まぐろ、カツオ)

- 豆腐・納豆などの大豆製品

- 缶詰は「水煮タイプ」を選択

患者さんに伝える際は、「タンパク質ファーストは大事ですが、“お肉やチーズをたくさん食べていい”という意味ではありません」と補足することが大切です。

3. 患者さんへの伝え方

エビデンスを理解していても、患者さんにどう伝えるかが指導効果を左右します。

野菜から(ベジファースト)

- 「最初に野菜を食べると、血糖値がゆっくり上がりますよ」

- 「ごはんをいきなり食べるより、野菜から始めるのがコツです」

- 「食物繊維が“バリア”になって糖の吸収をブレーキします」

おかずから(プロテインファースト)

- 「野菜が少ないときは、おかずから食べてもOKです」

- 「お肉や魚を先に食べると、体のホルモンが働いて血糖値が上がりにくくなります」

- 「ただし揚げ物や脂っこい肉はNG。焼き魚・豆腐・蒸し鶏などがベターです」

ごはんは最後に(食べ順全体)

- 「野菜→おかず→ごはんを意識するだけで体にやさしい食事になります」

- 「順番を変えるだけだから、無理なく続けやすいですよ」

- 「最初に食べるもので血糖の上がり方が全然違うんです」

このように、**難しい用語ではなく“イメージしやすい言葉”**で伝えることが、患者さんの行動変容を促すポイントです。

4. 最新ガイドラインと食べ順の位置づけ(約700字)

- 日本糖尿病学会(糖尿病治療ガイド2024) 食事療法の基本はエネルギー・栄養素バランスであり、「食べ順」自体を直接推奨する記載はないが、血糖管理に有効な工夫として紹介可能。

- 厚生労働省『食事摂取基準2025』 糖質・脂質・たんぱく質バランスに加え、食物繊維の摂取目標(男性21g以上/女性18g以上)を示しており、「ベジファースト」を裏付ける根拠となる。

- WHO(世界保健機関) 糖尿病予防・管理における栄養指導では「野菜・果物・全粒穀物の摂取」を強く推奨。これもベジファーストの実践につながる内容といえる。

つまり、「食べ順」は正式なガイドラインの必須項目ではないものの、現場で患者が行動に移しやすい実践法として有効です。エビデンスに基づきつつ、患者の理解度や生活背景に応じて柔軟に活用することが求められます。

まとめ

食べ順アプローチのポイントを整理します。

📌 「食べる順番」実践の流れ

- 野菜ファーストで糖の吸収をゆっくりに

- プロテインファーストを加えるとさらに効果的

- ただし、脂質の多いたんぱく質は食べ過ぎ注意

「糖尿病 食事指導」の現場では、エネルギーや栄養素バランス指導と並行して、食べ順を工夫するだけで血糖管理が改善する可能性があることを伝えると効果的です。無理のない工夫だからこそ、患者が実生活に取り入れやすく、長期的な血糖コントロールに役立ちます。

次回は「よく噛んで、ゆっくり食べる」の効果を紹介します。

参考文献

- 日本糖尿病学会. 『糖尿病治療ガイド2024』. 文光堂, 2024.

- 厚生労働省. 『日本人の食事摂取基準(2025年版)』最終報告書, 2024. https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00123.html

- WHO. “Healthy diet.” 2023. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet

- Shukla AP, et al. “Food Order Has a Significant Impact on Postprandial Glucose and Insulin Levels.” Diabetes Care. 2015;38(7):e98–e99.

コメント